Area Cardiovascolare [Numero 11 - Articolo 4. Febbraio 2007] Relazione tra l’aderenza alla terapia farmacologica basata sull’evidenza e la mortalità a lungo termine dopo un infarto miocardio acuto |  |

E noto che lefficacia dei trattamenti, dimostrata nellambito degli studi clinici controllati, può rivelarsi di gran lunga meno evidente nella popolazione non selezionata della pratica clinica quotidiana e che la scarsa compliance dei pazienti può essere una delle cause di questo fenomeno. Daltra parte, losservazione che negli studi clinici controllati la relazione tra aderenza alla terapia ed efficacia può osservarsi anche nel gruppo di controllo, trattato con placebo, ha fatto nascere il sospetto che i migliori risultati osservati nei pazienti con più elevata compliance possano essere attribuiti alla adozione di più coretti stili di vita da parte di questi ultimi piuttosto che allazione della terapia. Lobiettivo dello studio di Rasmussen e coll. é stato di valutare se laderenza alla terapia medica prescritta in pazienti che hanno subito un infarto del miocardio può condizionare la sopravvivenza di questi soggetti e se leventuale effetto deve essere attribuito alla efficacia del farmaco o ad altre caratteristiche del paziente correlabili alla compliance.

Metodo

E stato condotto uno studio osservazionale longitudinale, basato sulla popolazione generale, che ha coinvolto una coorte di 31455 pazienti, di età superiore a 65 anni, sopravvissuti ad un infarto del miocardio da almeno 15 mesi. Lo studio è stato condotto in Ontario (CA) utilizzando dati provenienti da database amministrativi. Sono stati arruolati pazienti ai quali era stata prescritto almeno un beta bloccante o una statina o un calcio antagonista. Laderenza alla terapia è stata valutata nellarco di un anno determinando il periodo di tempo coperto dal numero di confezioni prescritte. Laderenza è stata definita a priori come elevata, intermedia o bassa a seconda che le prescrizioni coprissero rispettivamente più dell 80%, tra il 40% e il 79% o meno del 40% del periodo di osservazione. La sopravvivenza è stata valutata con un follow-up della durata mediana di 2.4 anni. La relazione tra aderenza e sopravvivenza è stata determinata utilizzando un modello statistico multivariato che consentiva di tener conto di differenze socio-demografiche, della severità della malattia, di eventuali comorbilità e delluso concomitante di altre terapie di comprovata efficacia. Per studiare se la compliance del paziente potesse condizionarne lo stato di salute indipendentemente dalleffetto della terapia farmacologica è stata analizzata anche la eventuale correlazione tra laderenza alla terapia cardiologia ed i ricoveri per cause oncologiche, non essendovi evidentemente una plausibile correlazione biologica tra questi fattori.

Risultati

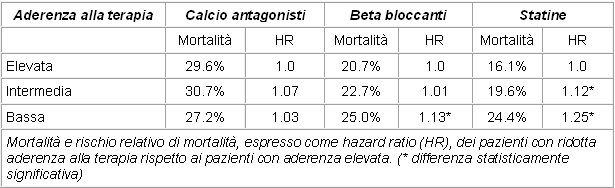

Confrontando la sopravvivenza dei soggetti con ridotta aderenza alla terapia (bassa o intermedia) rispetto a quella dei soggetti con aderenza elevata, si osserva una relazione tipo dose-risposta per statine e beta bloccanti mentre per i calcio antagonisti sembra non esservi alcuna relazione.

Nessuna correlazione è stata riscontrata tra laderenza alla terapia ed i ricoveri per cause oncologiche.

Conclusioni

Gli autori concludono che laderenza alla terapia è un fattore capace di condizionare sensibilmente gli esiti dei trattamenti e che ciò è da attribuirsi direttamente alleffetto dei farmaci e non ad un possibile diverso atteggiamento orientato a comportamenti salutari dei pazienti che dimostrano una maggiore compliance. Ciò sarebbe dimostrato: a) dalla mancata correlazione tra aderenza alla terapia cardiologica ed esiti clinici non biologicamente correlati (ricoveri per cause oncologiche); b) dalla specificità di classe delleffetto, che è evidente per i statine e beta-bloccanti, la cui efficacia sulla sopravvivenza nel post-infarto è comprovata, assente per i calcio antagonisti, per i quali non vi è prova di efficacia; c) per lesistenza di una correlazione tipo dose risposta tra il livello di aderenza alla terapia e la sopravvivenza.

Il lavoro è di grandissimo interesse per la Medicina Generale. Anche se limpostazione del trattamento farmacologico dei pazienti sopravvissuti ad un infarto del miocardio è generalmente affidato allo specialista cardiologo, il Medico di Medicina Generale ha un ruolo fondamentale nel verificare e sostenere laderenza dei pazienti alla terapia. Oggi questo sforzo assume le caratteristiche di un intervento sanitario basato sullevidenza scientifica perché è dimostrato che la maggiore aderenza ai trattamenti di comprovata efficacia migliora la sopravvivenza indipendentemente da altri fattori, quali ladozione di stili di vita salutari, che potrebbero essere più frequenti nei pazienti più inclini a seguire le prescrizioni del medico. Vi è poi un interesse più generale, di tipo culturale, relativo alle problematiche connesse con la verifica della consistenza delle prove di efficacia, ottenute nelle condizioni sperimentali degli studi clinici controllati, quando gli strumenti terapeutici vengono adottati nella realtà complessa della pratica clinica quotidiana in cui dominano fattori quali la compliance del paziente e la comorbilità.

Nel valutare gli importanti risultati di questo studio non si può non tener conto del fatto che esso è stato condotto sulla popolazione generale ma ha riguardato solo i soggetti di età superiore a 65 anni. La scelta è stata determinata dalla necessità di evitare che fattori socioeconomici potessero influenzare laderenza alla terapia. In Canada, infatti, gli ultra sessantacinquenni godono della rimborsabilità totale dei farmaci. La importante limitazione della fascia di età considerata può condizionare sensibilmente la generalizzabilità dei risultati dello studio. Un altro limite è rappresentato dal fatto che laderenza alla terapia è stata valutata sulla base delle prescrizioni effettuate e non delle unità posologiche realmente assunte dal paziente.

Conclusioni del revisore

Questo studio conferma come leffetto protettivo delle statine e, in minor misura, dei beta-bloccanti, possa essere compromesso da una aderenza scarsa alla terapia ed aggiunge, quindi, una forte evidenza a favore della importanza di non discontinuare i trattamenti prescritti a scopo di prevenzione secondaria nel post-infarto. Viene poi da chiedersi se il risultato dello studio possa essere esteso ad altre terapie e ad altre condizioni patologiche. Questo importante quesito, potrebbe essere loggetto di ulteriori ricerche che troverebbero nella Medicina Generale il loro ambito di realizzazione e di successiva applicazione più naturale.