Area Dolore – Cure Palliative [Numero 13 - Articolo 1. Aprile 2007] Terapia con oppioidi nel dolore cronico non oncologico: il punto di vista del medico |  |

Introduzione

La terapia a lungo termine con oppioidi nel dolore oncologico sembra sia in grado di migliorare la qualità della vita e di fornire un sollievo adeguato nel 70- 90% dei pazienti trattati. E da questa esperienza terapeutica che derivano alcune osservazioni:

- il paziente raramente manifesta euforia in risposta alla terapia;

- né la tolleranza analgesica né la dipendenza fisica sembrano rappresentare un problema clinico importante;

- sonnolenza e confusione o altri sintomi neuropsichici si verificano raramente in soggetti che non presentano patologia cerebrale;

- in assenza di storia clinica di abuso di sostanze, la dipendenza è estremamente rara nei pazienti oncologici trattati con oppioidi per il dolore.

Per quanto riguarda la terapia con oppioidi nel dolore cronico non oncologico, continua a predominare lidea che i benefici siano transitori e i rischi di effetti collaterali quali dipendenza e diminuzione di performance fisiche e psico-sociali siano eccessivi in una terapia a lungo termine, giustificandola solo nei casi più estremi di dolore cronico. Inoltre, sembra che le norme prescrittive, volte a ridurre luso illecito e labuso, portino alla scelta di un farmaco alternativo e non sottoposto a controllo. Non a caso infatti in tutte le nazioni in cui sia stato introdotto il ricettario con più copie, la prescrizione di farmaci sottoposti a controllo si è ridotta mediamente del 50%. La decisione medica non dovrebbe essere influenzata dal timore di leggi, regolamenti, normative o controlli e sanzioni, e sarebbe auspicabile un dialogo tra legislatori e medici per definire i parametri prescrittivi, dialogo che non ha mai avuto luogo, e che potrebbe iniziare proprio dalla rivalutazione critica della terapia con oppioidi nel dolore cronico non oncologico. Esistono solo pochi trial clinici controllati , e la maggior parte di essi valuta la terapia per una o due settimane in pazienti con artrite. I risultati abbracciano un ampio spettro di risposta terapeutica: ad un estremo una sottopopolazione in cui la terapia fornisce una risposta antalgica soddisfacente in assenza di effetti collaterali importanti, allaltro estremo una sottopopolazione le cui condizioni si deteriorano durante il trattamento, con un peggioramento del dolore e della disabilità e lo sviluppo di comportamenti anomali legati al farmaco. Pertanto, pur supportando lefficacia della terapia, questi studi poco ci dicono sul trattamento a lungo termine. Tuttavia la maggior parte degli specialisti nel trattamento del dolore non discute più il ruolo della terapia con oppioidi in termini assoluti; per essi il problema non è se loppioide debba essere utilizzato nel dolore cronico non oncologico, ma come e quando usarlo. Di conseguenza medici, legislatori e pazienti, tutti quelli che sono coinvolti nelle cure, dovrebbero avere la possibilità di conoscere le evidenze che definiscono i limiti e i benefici di questa terapia per poter valutare lopportunità di intraprenderla. Quello che ci proponiamo in questo studio è lanalisi della letteratura alla ricerca di dette evidenze.

Terapia con oppioidi nel dolore non oncologico: analisi dei problemi

I rischi e i benefici di una terapia possono essere valutati con lanalisi della letteratura su efficacia, possibilità di eventi avversi e dipendenza.

Per quanto riguarda lefficacia, essa va valutata in termini di opioid responsiveness, responsività alloppioide, durata della risposta, e adeguatezza degli obiettivi raggiunti.

“Opioid responsiveness”

Definisce la probabilità che si ottenga unanalgesia adeguata durante la titolazione del dosaggio (sollievo soddisfacente dal dolore in assenza di effetti collaterali insostenibili o non gestibili). Quando si inizia una terapia, la maggior parte dei pazienti va incontro a una escalation, o maggiorazione progressiva del dosaggio, fino a raggiungere lequilibrio tra analgesia ed effetti collaterali, equilibrio variabile da paziente a paziente a parità di oppioide o da oppioide a oppioide nello stesso paziente, variabilità che dipende da molti fattori sia correlati al paziente che alla sostanza e impossibile da prevedere. Lesperienza clinica suggerisce che la terapia con oppioidi può o non può produrre un adeguato sollievo dal dolore in ogni individuo. Lunico modo per saperlo è avviare un tentativo terapeutico: non esistono criteri validi per non candidare i pazienti alla terapia presumendo che essa sia inefficace.

Durata della risposta

Terapia con oppioidi nel dolore non oncologico: analisi dei problemi I rischi e i benefici di una terapia possono essere valutati con lanalisi della letteratura su efficacia, possibilità di eventi avversi e dipendenza. Per quanto riguarda lefficacia, essa va valutata in termini di opioid responsiveness, responsività alloppioide, durata della risposta, e adeguatezza degli obiettivi raggiunti.

Adeguatezza degli obiettivi

Due sono gli obiettivi del trattamento del dolore cronico non oncologico: alleviare il dolore e migliorare lo stato fisico e psicosociale. Tra i pazienti sottoposti a terapia con oppioidi, alcuni possono ottenere un miglioramento; altri, con lo stesso trattamento, possono aver un peggioramento della loro disabilità. Questa variabilità di risposta dipende dalleterogeneità dei pazienti con dolore cronico.

Il rischio di effetti avversi

Può essere valutato in termini di tossicità dorgano, effetti collaterali persistenti, e problemi di potenziale dipendenza fisica. Tossicità dorgano. Non esiste evidenza di tossicità dorgano durante la terapia a lungo termine sia nella popolazione oncologica che nella popolazione in mantenimento con metadone. Esistono dei case report di edema polmonare in pazienti oncologici terminali trattati con alte dosi di oppioidi, ma questa è una situazione estrema e non è stata provata la relazione tra farmaco ed evento avverso. Anche lepatopatia, da studi longitudinali condotti su popolazione in mantenimento col metadone, sembra sia collegata al concomitante uso di alcolici o ad altre cause, mentre il potenziale per le temute alterazioni immunologiche necessita ancora di essere studiato a fondo e non sembra appropriato limitare luso terapeutico di oppioidi per lesistenza di effetti sul sistema immunitario in modelli animali. Effetti collaterali persistenti. Stipsi persistente, sonnolenza, disturbi cognitivi, possono diventare un problema e limitare lutilità della terapia. Nella popolazione oncologica la stipsi è il solo effetto collaterale non transitorio. Sebbene deterioramento cognitivo e disturbi nella funzionalità psicomotoria si osservino comunemente dopo somministrazione di oppioidi in assenza di tolleranza o quando si usi un dosaggio più elevato in pazienti in terapia cronica, questi effetti si annullano in terapie stabili a lungo termine. Sono comunque necessarie indagini più approfondite poiché i dati esistenti non sono in grado di caratterizzare il rischio di disturbi neuropsichici subdoli tra i pazienti con dolore non oncologico, anzi, essi appaiono addirittura in contraddizione. Nella popolazione oncologica la pratica clinica convenzionale prevede luso di oppioidi a lungo termine come compatibile con le normali funzioni. I pazienti vengono incoraggiati ad essere attivi e non ci sono restrizioni per la guida a meno che non si verifichino disturbi evidenti. Ma in assenza di studi definitivi è necessario che il medico accerti, anche attraverso test neuropsichici se necessario, il rischio potenziale per problemi cognitivi prima di trattare un paziente con dolore cronico non oncologico. Rischio di dipendenza e abuso. Per stabilire la possibilità di dipendenza da oppioidi, va chiarito il concetto di dipendenza. La dipendenza fisica è un fenomeno fisiologico definito come sviluppo della sindrome da astinenza in seguito a sospensione improvvisa della terapia, importante riduzione del dosaggio o somministrazione di una sostanza antagonista. La dipendenza fisica potrebbe essere una componente della dipendenza (sviluppo di comportamenti compulsivi di ricerca di sostanza per evitare lastinenza). La sola dipendenza fisica non preclude linterruzione delloppioide, come ampiamente dimostrato dal successo della disassuefazione attraverso programmi multidisciplinari di gestione del dolore e linterruzione delloppioide in pazienti oncologici con analgesia in seguito a procedura neurolitica di trattamento del dolore. Questa distinzione tra dipendenza e dipendenza fisica implica che il paziente presumibilmente a rischio per sindrome da astinenza non dovrebbe mai essere etichettato come dipendente. Questa descrizione travisa la realtà e stigmatizza il paziente. Dovrebbe pertanto essere evitato il termine dipendente e usare fisicamente dipendente quando è quello che si vuole intendere. La natura problematica della terapia con oppioidi è sicuramente fuori questione in alcuni pazienti, anche se non esistono studi sistematici in tal senso, e in questi individui dovrebbe essere stabilito con cura limpatto dei possibili esiti del trattamento, inclusa la dipendenza fisica.

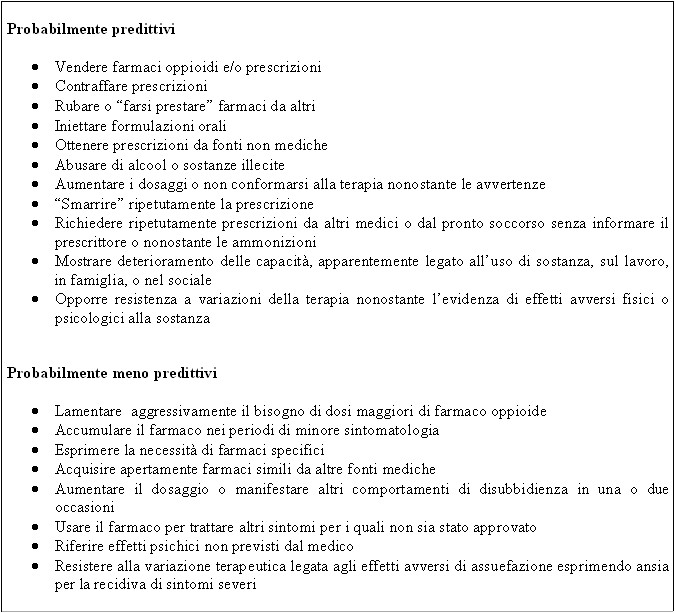

Tavola I: comportamenti aberranti in relazione a sostanze empiricamente suddivisi in “probabilmente predittivi” e “probabilmente meno predittivi” di R.K. Portenoy

Rischio di dipendenza

Se una sindrome da dipendenza dovesse essere unevenienza comune in pazienti a cui venissero somministrati oppioidi per il dolore non oncologico, questo approccio terapeutico non sarebbe giustificato. Infatti la scelta terapeutica dovrebbe essere condizionata da qualsiasi problema di gestione, incluso quelli che rientrano nella categoria di pseudodipendenza (sviluppo di comportamenti aberranti in pazienti oncologici che sperimentano il dolore; con una migliore analgesia il comportamento aberrante cessa). Purtroppo non vi sono dati pubblicati sulla prevalenza di comportamenti aberranti riferibili al trattamento con oppioidi, e la valutazione critica della letteratura esistente può solo iniziare a far luce su disturbi severi compatibili con la dipendenza. I primi studi su individui sottoposti a trattamento per dipendenza avevano fornito dati che sembravano suggerire un rischio sostanziale di dipendenza durante la terapia con oppioidi per il dolore. Detti studi non sono stati in grado di chiarire il rischio di dipendenza in pazienti in trattamento a lungo termine senza una lunga storia di abuso di sostanza o in pazienti con storie variabili di abuso o dipendenza. Studi su pazienti attuali sembrano più rilevanti anche se soggetti anchessi a bias di selezione e di osservazione. In assenza di studi longitudinali ben svolti o su popolazione non selezionata con dolore non oncologico sono stati ipotizzati altri dati per chiarire lattendibilità della dipendenza durante la terapia con oppioidi. Ad esempio, sebbene si creda che gli oppioidi producano unesperienza di aumentata euforia, studi su pazienti oncologici, su pazienti in fase post operatoria e su volontari normali indicano che lebbrezza non è comune dopo lassunzione di oppioidi. La disforia è più tipica, specie nel trattamento con meperidina. I rari casi di euforia in pazienti che non hanno una storia di abuso suggeriscono che fondamentalmente essi potrebbero essere predisposti alla dipendenza ma che essa non si verifica nei soggetti che non hanno in precedenza avuto comportamenti di abuso. Si può quindi ipotizzare che lassenza di una precedente storia dì abuso e la mancanza di risposta euforizzante alla terapia segnalino un rischio di dipendenza particolarmente basso. I dati più recenti sono in accordo con lesperienza clinica che indica che la dipendenza, legata anche a fattori situazionali, è unevenienza estremamente rara durante il trattamento con oppioidi. Alcune dirette evidenze indicano perfino che possa essere importante un fattore genetico nello sviluppo della dipendenza. Nellalcolismo la predisposizione genetica sembra sia stata dimostrata in maniera convincente e si è postulato che lo sviluppo di alcolismo in una minoranza di bevitori possa essere simile alla dipendenza tra coloro che fanno uso di oppioidi. Questi dati, insieme, suggeriscono che lo sviluppo di dipendenza non può essere ascritto esclusivamente alle caratteristiche inerenti una sostanza, poiché la dipendenza richiede fattori psicologici, sociali e fisiologici predisponenti (probabilmente genetici) che interagiscono in qualche maniera complessa durante lesposizione alla sostanza. In base alle limitate informazioni disponibili sembra altamente inverosimile che pazienti senza una significativa storia di abuso di sostanza diventino dipendenti durante un trattamento a lungo termine per dolore cronico.

Conclusioni

I risultati osservati nei pazienti con dolore oncologico sottoposti a terapia con oppioidi (analgesia sostenuta con dosi relativamente stabili, effetti collaterali tollerabili, miglioramento funzionale o non dimostrabile declino funzionale e uso altamente responsabile della sostanza) possono essere raggiunti anche in una sottopopolazione di pazienti con dolore cronico non oncologico. Sulle basi dellesperienza clinica e delle analisi precedenti sono state proposte linee guida per luso di oppioidi nel dolore cronico non oncologico, che probabilmente verranno modificate man mano che si renderanno disponibili ulteriori dati.

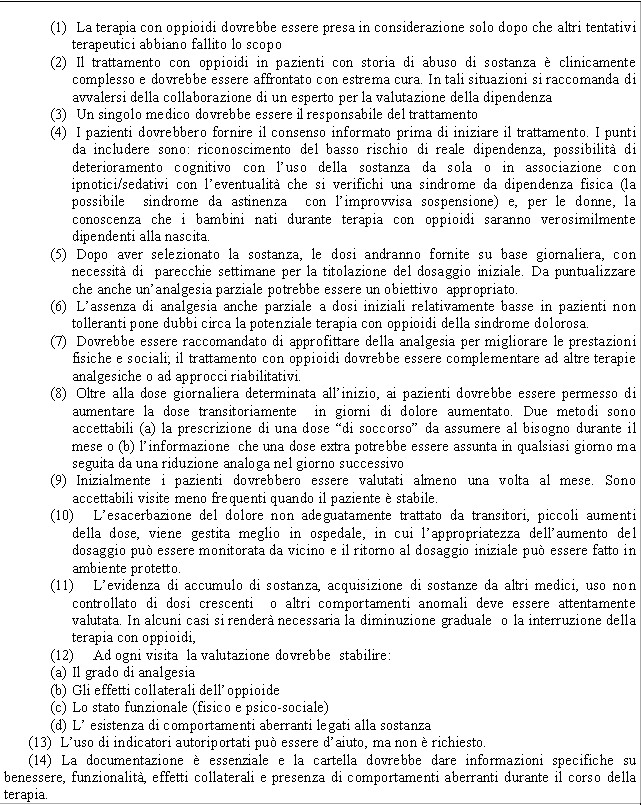

Tavola II: linee guida per il trattamento con oppioidi nel dolore cronico non oncologico

Queste linee guida sono volte a ottimizzare il successo della terapia enfatizzandone lindividualità attraverso un processo di valutazione e di adattamento del dosaggio. Nella gestione del dolore oncologico la norma nella terapia è luso di dosi crescenti fino al raggiungimento di una analgesia soddisfacente o fino al verificarsi di effetti collaterali intollerabili o non gestibili e presumibilmente questa norma potrebbe ottimizzare i risultati anche durante il trattamento di pazienti con dolore non oncologico.

Rilevanza per la Medicina Generale

Nonostante le evidenze , molti sono i dubbi che portano il MMG a prescrivere analgesici alternativi alloppioide. Questo articolo è stato scelto perché ci è sembrato molto utile per la nostra pratica clinica, proprio perché risolve molte perplessità che sono alla base dellincertezza nella prescrizione di oppioidi per il dolore cronico non oncologico. Ci sono vari punti in cui le domande che ci poniamo trovano una risposta soddisfacente.

Commento del revisore

Larticolo è molto chiaro, riesce a fornire un quadro generale in cui muoversi per leventuale prescrizione, ribadisce limportanza della valutazione del paziente e suggerisce che, sebbene trial clinici controllati addizionali siano necessari, la mancanza di essi non dovrebbe precludere luso delloppioide quando il giudizio clinico lo supporti e il trattamento sia intrapreso con lopportuno monitoraggio.