Area Cardiovascolare [Numero 13 - Articolo 3. Aprile 2007] Alterazioni elettocardiografiche maggiori e minori in donne asintomatiche: correlazione con rischio di eventi cardiovascolari e mortalità |  |

Sintesi

Le donne in post-menopausa, clinicamente asintomatiche, rappresentano una popolazione in cui la stratificazione del rischio cardiovascolare presenta spesso caratteristiche di maggiore difficoltà rispetto ad uomini di analoga età. Che aiuto può ricevere il MMG dallanalisi del tracciato elettrocardiografico? Che significato prognostico hanno le eventuali alterazioni presente? Gli autori dellarticolo hanno analizzato un sottogruppo di donne partecipanti allo studio WHI, in particolare il braccio che ha assunto estrogeno+progestinico, per valutare il significato clinico e prognostico di alterazioni elettrocardiografiche maggiori e minori rispetto allincidenza di coronaropatia e malattia cardiovascolare. I risultati evidenziano come le alterazioni ecg siano correlate con un aumentato rischio cardiovascolare in maniera indipendente rispetto agli altri fattori di valutazione del livello di rischio (Framingham score) e come questo esame, semplice, di basso costo e facilmente interpretabile, possa dare un notevole contributo ai fini della attribuzione del rischio e delle conseguenti scelte terapeutiche.

Premesse

Esistono, in letteratura, pochi studi e conseguentemente pochi dati, sul significato prognostico della alterazioni elettrocardiografiche nelle donne dopo la menopausa e senza cardiopatia manifesta. Le alterazioni dellecg, a riposo, sono state associate in alcuni studi precedenti, con aumento di incidenza di malattie coronariche e cardiovascolari in genere, ma, questi studi includevano solo uomini, o uomini e donne, ma senza selezione di queste ultime per età, presenza o assenza di patologia cardiaca. Inoltre non ci sono dati sul significato prognostico delle alterazioni elettrocardiografiche intercorrenti. Il trial clinico WHI (Womens Health Initiative), relativo alla valutazione degli effetti della terapia ormonale in menopausa, ha esaminato se, nella popolazione di donne, in questa fase della vita, una combinazione di estrogeni e progestinici possa ridurre nalattia coronarica ed eventi cardiovascolari. Lo studio ha evidenziato, invece, un significativo incremento nellincidenza di malattia coronarica tra le donne che assumevano terapia ormonale rispetto al gruppo placebo. In questo studio sono state analizzate donne che, in un sottogruppo dello studio WHI, venivano randomizzate per lassunzione di placebo e trattamento ormonale. Lassociazione delle alterazioni elettrocardiografiche, presenti alla visita iniziale ed intercorrenti nelle visite di follow-up, con outcomes quali malattia coronarica ed eventi cardiovascolari. Lipotesi alla radice del lavoro era che le anormalità ecg maggiori e minori potessero essere associate con unaumentata incidenza di malattia coronarica ed eventi cardiovascolari in maniera indipendente rispetto ai tradizionali fattori di rischio.

Metodi

La maggior parte delle partecipanti è stata arruolata mediante una campagna di mailing postale, come metodica di screening, rivolta a donne tra 50 e 79 anni di età. Donne, in post-menopausa, che non avevano subito isterectomia, sono state dichiarate elegibili per il trial WHI. Larruolamento è avvenuto tra il 1993 ed il 1998 e lassunzione dellassociazione estrogeni-progestinici è stata interrotta, precocemente rispetto ai tempi previsti, da parte delladvisory board, il 7 luglio 2002. Sono state escluse, dallo studio, donne con precedente IMA, angina, scompenso cardiaco, chirurgia delle coronarie, procedure di angioplastica con o senza stent, pmk permanenti, precedenti di stroke o tia, di trombosi venosa profonda ed embolismo polmonare. Il campione di popolazione femminile includeva 14749 donne che ricevevano una compressa con 0,625 mg. di estrogeno equino e 2,5 mg. di medrossiprogesterone acetato (7593 donne) o, in alternativa, placebo (7156 donne). Il follow-up per la registrazione di eventi clinici intercorrenti avveniva ogni 6 mesi in aggiunta ad una visita annuale. Un ecg standard a 12 derivazioni avrebbe dovuto essere effettuato allarruolamento, al 3° ed al 6° anno di follow-up, ma, il board di monitraggio e sicurezza ha interrotto il trial precocemente, con una media di follow-up di 5,2 anni, poiché i rischi di salute superavano i benefici nel gruppo trattato con terapia ormonale combinata rispetto al gruppo trattato con placebo.

La patologia coronarica è stata definita come

- ischemia miocardica acuta con necessità di ospedalizzazione di almeno un giorno,

- ischemia miocardica silente identificata in ecg seriali ,

-

morte dovuta a cardiopatia ischemica.

Le malattie cardiovascolari includevano

- IMA fatale e non fatale,

-

bypass aorto coronarico o procedure di angioplastica,

-

stroke con o senza decesso.

I tracciati venivano quindi archiviati elettronicamente e inviati al centro di lettura elettrocardiografica per lanalisi mediante luso del sistema di misurazione e classificazione NOVACODE.

Le anormalità ecg sono state divise in minori e maggiori sulla base di questo sistema che rappresenta unevoluzione dei criteri usati nel POOLING PROJECT (studio cooperativo statunitense composto da 5 studi longitudinali per lincidenza di malattie cardiache che analizzava le peculiarità ecg dividendole in maggiori e minori). Nello studio in questione le donne venivano divise in tre gruppi:

- Donne con sole alterazioni ecg minori

- Donne con anormalità minori e maggiori allecg

- Donne senza anormalità ecgrafiche con ecg normale

Sono state considerate alterazioni elettrocardiografiche minori:

- BAV di 1° o 2° grado

- Eccitazione ventricolare prolungata borderline

- Ripolarizzazione ventricolare prolungata (allungamento QT)

- Isolate alterazioni dellonda Q, del tratto ST e dellonda T

- IVS senza alterazioni ST-T

- Ingrandimento atriale sinistro

- Frequenti extrasistoli sopraventricolari o ventricolari

- Blocchi fascicolari

Le alterazioni maggiori erano invece:

- Fibrillazione o flutter atriale

- Dissociazione atrioventricolare (BAV 3° grado)

- BBS

- BBD

- Ritardo di conduzione aspecifico (slargamento del qrs senza che siano presenti i criteri per il BBS o BBDx.)

- Onda Q infartuale

- Alterazioni ischemiche isolate

- IVS con alterazioni ST-T

- Miscellanea di aritmie (tachicardia sopraventricolare, pre-eccitazione ventricolare, tachicardia ventricolare).

Le alterazioni ecg intercorrenti sono state le seguenti

- Nuova fibrillazione o flutter atriale

- Nuova eccitazione ventricolare prolungata

- Nuova ripolarizzazione ventricolare prolungata

- Nuova ipertrofia ventricolare sinistra

- Comparsa di onda Q infartuale

- Comparsa di alterazioni ischemiche ST-T

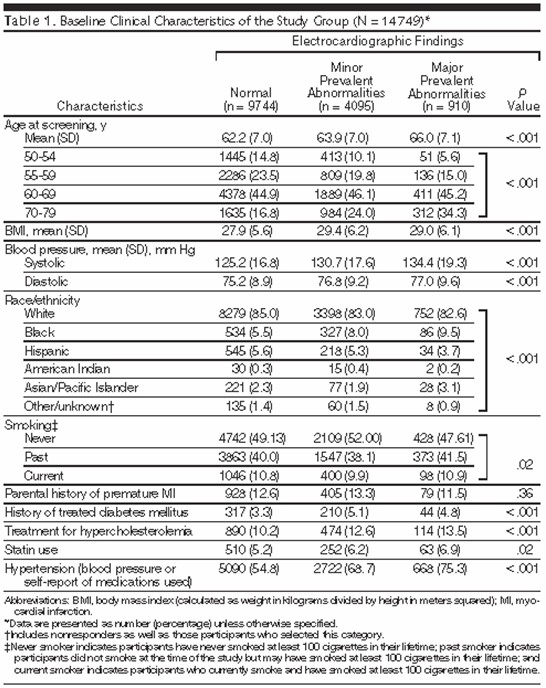

La tabella seguente, tratta dallarticolo, riporta le caratteristiche della popolazione in studio, divisa nei tre sottogruppi in base alla presenza o assenza di alterazioni elettrocardiografiche ed alla loro tipologia.

Allaccesso allo studio il tracciato ecg è risultato normale in 9744 donne (66%). 4095 hanno avuto alterazioni ecg minori (27,8%) e 910 alterazioni maggiori (6,2%). Le donne nei gruppi con ecg anormale erano più anziane, con BMI più alto e una stretta correlazione con diabete, ipercolesterolemia ed ipertensione.

Risultati

La media del follow-up è stato di 5,6 anni con un massimo di 8,6 anni. Un totale di 246 donne ha presentato eventi riferibili a coronaropatia e 595 a patologia cardiovascolare. Lassociazione più forte (v.di seguito, tabella originale dello studio), delle alterazioni elettrocardiografiche maggiori e minori è con lincidenza delle malattie cardiovascolari (incident CardioVascular Disease).

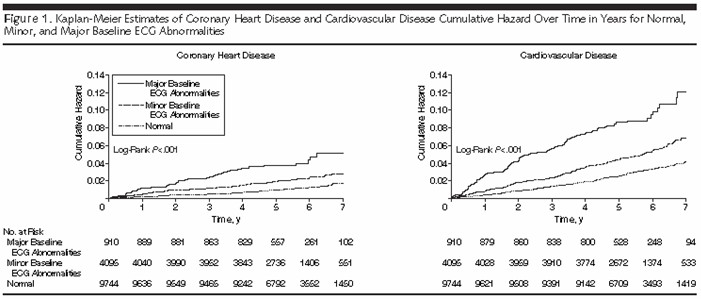

Le percentuali complessive e lanalisi multivariata del rischio associato con la presenza di alterazioni ecg minori è stata significativamente più alta se comparata con donne che avevano ecg normale. (tab.3). La stima di kaplan-meier mostra (fig.1) una differenza significativa sia per coronaropatia che per eventi malattia cardiovascolare tra presenza ed assenza di alterazioni ecg minori (P<0.01). Vi è stato un aumento di 36 eventi da malattia cardiovascolare per 10.000 donne/anno nelle done con alterazioni minori rispetto alle donne con ecg normale. Lanalisi della popolazione di donne che assumevano placebo rispetto al gruppo che assumeva estroprogestinici ha mostrato un rischio decisamente e significativamente più alto per queste ultime sia per la malattia coronarica che per la malattia cardiovascolare.

Ancor di più nelle donne con alterazioni ecg maggiori rispetto a quelle con ecg normale, le percentuali complessive e lanalisi multivariata del rischio mostrano una differenza significativa. Vi è stato un eccesso di 113 eventi per 10.000 donne/anno . (V.fig. 1) Non vi è stata, in questo gruppo uuna differenza significativa tra le donne trattate con placebo e quelle trattate con estroprogestinici.

Alterazioni ecg intercorrenti si sono avute in 405 donne su un totale di 7717 che presentava, allarruolamento, uun ecg nella norma (5%). Lincidenza annuale di eventi per 10.000 donne è stata di 85 per la malattia coronarica. Il ischio relativo legato alle sopravvenute alterazioni elettrocardiografiche è stato di 2,6 per coronaropatia e 2,86 per malattia cardiovascolare.

Osservazioni

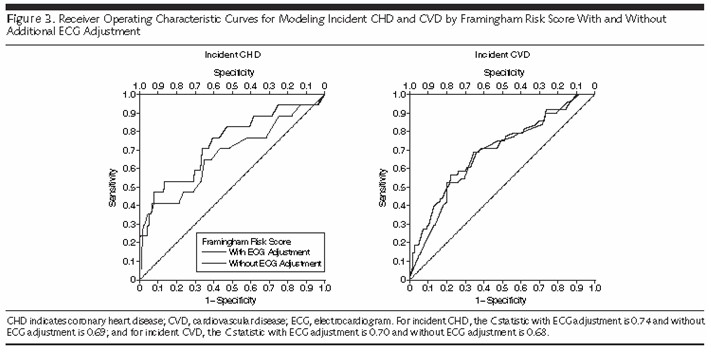

La presenza di alterazioni minori o maggiori allecg è, quindi, associata, in una ampia coorte di donne asintomatiche in post-menopausa, con un aumento di rischio, statisticamente significativo, per malattica coronarica e cardiovascolare, in maniera indipendente da fattori di rischio gia conosciuti e dal trattamento ormonale stesso. Alcuni studi precedenti che hanno valutato alterazioni aspecifiche della ripolarizzazione nelle donne hanno mostrato correlazione significativa tra le alterazioni ecg e coronaropatie e, circa il significato prognostico di alterazioni elettrocardiografiche maggiori e minori nelle donne, hanno evidenziato una significativa, similare, associazione tra malattie coronariche e alterazioni ecg indipendenti dalle variabili cliniche. Inoltre questo studio fornisce nuove informazioni sulle alterazioni elettrocardiografiche intercorrenti e sulla loro associazione con aumento del rischio di morbidità cardiovascolare e mortalità. Le curve di Kaplan meier relative al rischio cumulativo per eventi cardiovascolari hanno evidenziato una differenza significativa con una precoce separazione delle curve per entrambi i tipi di alterazioni ecgrafiche. Vi sono quindi nello studio nuove informazioni che mostrano come in un sottogruppo di donne, con dati completi per la valutazione con lo score di Framingham, lecg fornisca informazioni aggiuntive sulla stratificazione del rischio di coronaropatia rispetto ai fattori di rischio standard. (fig.3).

- Leffetto della razza non è valutabile adeguatamente poiché l84% delle donne partecipanti era di razza bianca.

- Non tutte le pazienti con ecg basale si sono presentate per la ripetizione del tracciato al 3° anno e in genere vi è stato un periodo di follow-up troppo breve a causa della interruzione anticipata dello studio.

- I dati per la valutazione dello score di Framingham sono stati disponibili solo in un numero limitato di partecipanti ed le osservazioni dello studio dovrebbero essere confermate in una popolazione più ampia e per un periodo di follow-up più lungo.

Larticolo pone laccento su un problema rilevante per il MMG, ovvero limportanza di valutare adeguatamente ed inquadrare le informazioni che possono derivare da una metodica diffusa come lelettrocardiografia. Laltro aspetto rilevante è la difficoltà del corretto inquadramento del rischio nelle donne dopo la menopausa in cui le caratteristiche cliniche differiscono, spesso grandemente, dalla analoga popolazione di sesso maschile. Tenuto conto del basso costo, della facilità di interpretazione e della disponibilità lecg può essere usato ampiamente per aiutare nella stratificazione del rischio di futuri eventi cardiovascolari in donne asintomatiche in post-menopausa.

La presenza di alterazioni elettrocardiografiche dovrebbe condurre il MMG a completare la stratificazione del rischio, effettuare una terapia più aggressiva, sia dal punto di vista farmacologico che non, per agire sui fattori di rischio modificabili per la prevenzione primaria degli eventi cardiovascolari.

La classificazione delle alterazioni elettrocardiografiche maggiori e minori adottata nello studio è semplicie e ben definitae come tale può essere ipotizzata una sua applicabilità nel setting professionale del MMG sia in forma di analisi diretta del tracciato sia in forma indiretta, da referto cardiologico.

Lelettrocardiografia, cosi come altre metodiche diagnostiche di non elevato costo, può essere inserita a pieno titolo nella metodiche direttamente adottabili dal MMG una volta acquisite le necessarie conoscenze di base e raggiunto uno standard adeguato di refertazione.

Lo sforzo formativo è sicuramente vantaggioso rispetto al ritorno di utilità professionale che tale metodica assicura.