Area Dolore – Cure Palliative [Numero 61 – Articolo 1. Febbraio-Marzo 2012] Il dolore lombare nelle cure primarie: |  |

Introduzione

Il dolore lombare resta tuttora uno dei problemi più diffusi e una sfida per la medicina generale mondiale, considerando che la sua prevalenza nel corso della vita è di circa l80-85% e che ogni anno il 6-8% degli adulti consulta il medico per questo problema (problema che, nel 20-40% dei casi, non è più presente a distanza di 1 anno). Migliorare la gestione della lombalgia in medicina generale significa migliorare la qualità di vita e la capacità lavorativa dei pazienti, ridurre i sintomi invalidanti e gli effetti a lungo termine. Una strategia terapeutica standard per tutti coloro che presentano dolore lombare non sembra ottimale, poiché ignora leterogeneità dei pazienti. Opzioni terapeutiche più sofisticate, che includano approccio cognitivo-comportamentale, fisioterapia, esercizi mirati, secondo numerosi trial, risultano senza dubbio più efficaci dei trattamenti essenziali, anche se le raccomandazioni delle linee guida non ci dicono quali pazienti selezionare per interventi multimodali. In genere, le opzioni terapeutiche scaturiscono dallintuito clinico, e a volte le cure si dimostrano non necessarie, non praticabili o inefficaci rispetto ai costi sostenuti.

Un nuovo approccio, che sta destando linteresse in altri ambiti specialistici ma mai testato nella gestione della lombalgia, consiste nella stratificazione delle cure in armonia con la prognosi

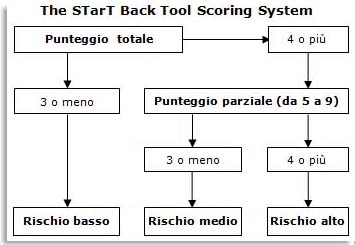

Il modello stratificato utilizza un semplice strumento validato di screening prognostico (STarT Back) che categorizza i pazienti con dolore lombare in tre tipologie: a basso, medio e alto rischio di disabilità persistente, quindi individua tre percorsi terapeutici per linvio alla fisioterapia e al trattamento fisioterapico associato a psicoterapia.

Questo studio si propone di verificare se un tale approccio possa arrecare miglioramenti clinici ed economici alla gestione del dolore lombare in confronto alla miglior pratica e di rilevare le differenze in ognuno dei tre gruppi, ossia - per pazienti a basso rischio, se il trattamento minimale sia in grado di dare risultati clinici identici a quelli ottimali, per i pazienti a rischio medio, se linvio sistematico alla fisioterapia porti a risultati clinici migliori e, infine, per pazienti ad alto rischio, se fisioterapia e psicoterapia possano fornire risultati clinici superiori, sempre rispetto allattuale miglior pratica.

Metodi

I partecipanti allo studio vennero reclutati ricercando, nei database di 10 studi di medicina generale, aderenti al Keele General Practice Research Partnership in Gran Bretagna, coloro che avevano consultato il medico per lombalgia dal giugno 2007 al novembre 2008. I pazienti venivano contattati, informati sulla ricerca e invitati a compilare un questionario iniziale e a recarsi quindi presso una struttura sanitaria in cui avveniva il reclutamento in base a criteri di eligibilità ( età maggiore di 18 anni, comprensione dellinglese e lombalgia di qualsiasi durata, senza o con radicolopatia associata). Venivano esclusi pazienti con disordini potenzialmente gravi (cauda equina, sintomi di compressione, artrite e malignità) o comorbidità, coloro che erano stati sottoposti a chirurgia spinale negli ultimi 6 mesi e donne in gravidanza.

La distribuzione dei partecipanti nei 3 livelli di rischio (basso, medio, alto) veniva stabilita in base agli elementi emersi dal questionario iniziale, che catalogava dati demografici (età, sesso, occupazione, tempo di astensione dal lavoro a causa del dolore lombare), dati riferiti al dolore e alla funzionalità (secondo la scala RMDQ - Roland and Morris Disability Questionnaire), durata del dolore (meno di 1 mese, da 1 a 3 mesi, 3-6 mesi, da 6 mesi a 3 anni, più di 3 anni), irradiazione del dolore (arto inferiore, arto inferiore al di sotto del ginocchio), caratteristiche psicologiche (mediante PCS - Pain Catastrophizing Scale e TSK- Tampa Scale of Kinesiophoby) e stato generale (fisico, psichico).

I reclutati furono 851 e ripartiti mediante randomizzazione stratificata a blocchi in ragione di 2:1 in un gruppo di intervento (568) e un gruppo di controllo (283). Due pazienti nel gruppo di controllo andarono incontro a decesso prima del follow up, uno, nel gruppo di intervento, sviluppò una comorbidità grave e venti (quattordici nel gruppo di intervento e 6 nel gruppo di controllo), decisero di ritirarsi dallo studio. La stratificazione nei tre livelli di rischio (basso, medio, alto) avvenne mediante lo STarT Back Screening Tool.

I partecipanti furono, al momento iniziale, sottoposti a 30 minuti di valutazione fisioterapica e ad un colloquio che comprendeva anche insegnamenti e consigli. Nel gruppo di intervento le decisioni venivano prese in accordo col risultato fornito dallo StarT Back Screening Tool. Limpostazione del trattamento avveniva secondo un protocollo stabilito, e comprendeva anche consigli volti alla promozione di adeguati livelli di attività, la proiezione di un video educativo (Get Back Active) e la fornitura di un opuscolo sul mal di schiena. Ai pazienti con basso rischio veniva fornita solo questa prima sessione mentre venivano programmate ulteriori sessioni terapeutiche per coloro che presentavano medio ed alto rischio. Naturalmente tutti i fisioterapisti erano stati addestrati allutilizzo dello StarT Back Screening Tool e al modo di standardizzare consigli e dati raccolti.

Nel gruppo di controllo furono impiegati fisioterapisti del sistema sanitario nazionale, mentre nel gruppo di studio i fisioterapisti avevano unampia preparazione nellerogazione di terapie fisiche ma erano anche in grado di affrontare problemi psicologici e psicosociali, potenziali ostacoli alla guarigione.

Risultati

I dati demografici e quelli relativi ai risultati clinici furono raccolti sia prima della randomizzazione che a 4 e a 12 mesi dopo linizio dello studio mediante questionari inviati per posta.

Il risultato clinico primario fu leffetto del trattamento misurato mediante RMDQ (Roland and Morris Disability Questionnaire, scala da 0 a 24 in cui i punteggi più alti indicano più severa disabilità). I risultati secondari furono i tassi di invio a fisioterapia, intensità del dolore, catastrofizzazione del dolore ( Pain Catastrophizing Scale, che misura il pessimismo con cui viene percepito il dolore), ansia e depressione, qualità di vita in relazione allo stato di salute, mutamenti nella percezione del dolore, giorni di assenza dal lavoro, uso del servizio sanitario durante i 12 mesi e soddisfazione rispetto alle cure. Oltre ai questionari somministrati allinizio dello studio, a 4 e 12 mesi vennero utilizzati contatti telefonici per aumentare la compliance dei partecipanti.

Letà media dei pazienti era di 50 anni, il 58% di sesso femminile, il 60% aveva unoccupazione e il 53% era stato assente dal lavoro a causa del dolore.

Lanalisi del costo-efficacia si focalizzava su stima della media degli anni liberi da dolore e costi sanitari correlati alla lombalgia

Alla prima sessione si presentò il 93% dei pazienti in entrambi i gruppi.

Nel gruppo di intervento, un maggior numero di pazienti fu inviato a fisioterapia (75% vs 58%) in base anche al livello del rischio, con un numero più alto di accessi per coloro che presentavano medio e alto rischio. Nel gruppo di controllo, linvio alla fisioterapia non corrispondeva al livello del rischio: il 50% dei pazienti a basso rischio ma meno di un terzo di quelli a medio ed alto rischio furono inviati a fisioterapia.

I risultati del RMDQ, sia a 4 che a 12 mesi, davano punteggi significativamente diversi tra i due gruppi (4.7 vs 3.0 a 4 mesi e 4.3 vs 3.3 a 12 mesi). I risultati secondari, già a quattro mesi, confermati a 12 mesi, mostrarono differenze significative tra i due gruppi in quanto a:

-

intensità del dolore (3.2 vs 2.6 a 4 mesi e 3.0 vs 2.8 a 12 mesi),

-

catastrofizzazione 6.4 vs 3.9 a 4 mesi e 6.1 vs 4.4 a 12 mesi),

-

paura (5.5 vs 3.2 a 4 mesi e 5.2 vs 3.3 a 12 mesi),

-

ansia (1.7 vs 2.2 a 4 mesi e 1.3 vs 1.0 a 12 mesi),

-

depressione (1.7 vs 1.1 a 4 mesi e 1.3 vs 1.0 a 12 mesi),

-

stato di salute, modificazione globale e soddisfazione per il trattamento.

-

Inoltre, nel gruppo di intervento, vi furono molte meno assenze dal lavoro a causa del dolore lombare (4.4 vs 12.2).

In conclusione, con luso dellapproccio stratificato, si ottenevano miglioramenti sulla qualità della vita, un abbassamento dei costi sanitari e un beneficio addizionale con minor numero di giorni di assenza dal lavoro specie riguardo ai pazienti del gruppo a rischio intermedio.Discussione

Lapproccio stratificato, in cui il trattamento era suggerito dallo screening prognostico iniziale, ha prodotto un miglioramento dellefficacia delle cure primarie, portando ad un miglioramento dei pazienti con dolore lombare superiore a quello ottenuto rispetto al miglior trattamento senza lutilizzo dello StarT Back Screening Tool Classification.

Miglioramenti significativi non erano ottenuti soltanto per quanto riguardava lobiettivo primario, cioè la riduzione della disabilità sia a 4 che a 12 mesi, ma anche per alcuni risultati secondari, compreso funzionalità fisica ed emotiva, intensità del dolore, qualità di vita, giorni di lavoro persi, miglioramento globale e soddisfazione per il trattamento. Anche se lampiezza delleffetto risultava simile ad altri studi condotti in medicina generale, i benefici addizionali ottenuti con lapproccio stratificato è degno di nota se si considera la misura della riduzione della disabilità rispetto al gruppo di controllo. Il punteggio medio del RMDQ nel gruppo di controllo era maggiore, a 4 e 12 mesi, dei 2,5 punti generalmente ritenuti un cambiamento clinico significativo e anche più ampio della riduzione notata in altri trial. Dal punto di vista economico, lapproccio stratificato ha condotto ad un miglioramento nella qualità di vita, una riduzione nellutilizzo del sistema sanitario e a un minor numero di giorni di assenza dal lavoro a causa del dolore. I benefici sulla salute e il risparmio sui costi potrebbero essere addirittura sottostimati; luso di risorse al di fuori delle sessioni dello studio clinico era meno comune e le differenze fra i due gruppi in qualità di vita era maggiore a 12 che a 4 mesi. Il potenziale per benefici economici a lungo termine fornisce un ulteriore conferma della validità dell approccio stratificato in termini di benefici rispetto ai costi.

Luso del metodo di screening ha dato differenze importanti nella modalità di trattamento tra i gruppi. I risultati nel gruppo a rischio basso non erano inferiori, nonostante lesiguità degli ulteriori trattamenti, a quelli ottenuti nei pazienti nel gruppo di controllo che ricevevano una media di cinque sedute di fisioterapia. Questo dato avvalora la teoria che un numero sostanziale di invii basati sul solo giudizio clinico potrebbero essere non necessari e, quindi, che molti pazienti a basso rischio vengono, nella pratica corrente, sottoposti a trattamenti inutili.

Al contrario, 113 (40%) pazienti a rischio medio e 91 (32%) a rischio elevato nel gruppo di controllo non venivano sottoposti ad ulteriori trattamenti e ciò potrebbe essere la ragione della minor riduzione della disabilità rispetto ai gruppi di intervento a 4 e 12 mesi.

La nostra interpretazione di questi dati è che, senza lo screening prognostico sistematico per guidare le scelte terapeutiche, a molti pazienti a medio ed alto rischio potrebbe essere negato laccesso ai trattamenti necessari per migliorare i risultati clinici.

Il dato è probabilmente più importante per pazienti classificati ad alto rischio (28%), che mostrano una sostanziale riduzione della disabilità a 4 mesi. I risultati però non vengono confermati a 12 mesi, forse a causa del disegno troppo pragmatico di questo studio che non permette di stabilire se i livelli di beneficio nei gruppi a rischio siano da imputare al miglioramento delle opzioni terapeutiche oppure alla qualità delle sessioni fisioterapiche.

La forza di questo studio risiede nellalta legittimità intrinseca, con randomizzazione remota, trattamenti erogati in base ai protocolli, efficace mascheramento dei dati ai valutatori, rilievi consistenti in svariati risultati, e un ampiezza del campione tale da permettere un esame efficace. Un altro punto di forza è dato dal fatto che leffetto terapista (potenziali differenze in abilità e competenza) non abbia cambiato i risultati clinici o economici.

I limiti dello studio includono un numero di assenze al follow-up più alto di quello previsto, e un lieve sbilancio tra i due gruppi.Conclusioni

Gli autori concludono che lapproccio stratificato in accordo al rischio di disabilità per i pazienti con dolore lombare può migliorare i risultati ottenuti. Studi precedenti (studi longitudinali caso-controllo) condotti in medicina generale suggeriscono che il 56% degli accessi per lombalgia sono rappresentati da casi a basso rischio. Per questo, con un approccio stratificato, potrebbe esserci un risparmio sulluso di risorse sanitarie e una diminuzione dei tempi di astensione dal lavoroRilevanza per la medicina generale

È innegabile che la lombalgia sia uno dei problemi più frequenti nella pratica clinica. È noto inoltre che, come dicono gli autori, in più della metà dei casi si tratta di dolore destinato a risolversi nel giro di pochi gior-ni. La possibilità di fare una distinzione già a priori sulla probabilità che la lombalgia sia destinata a persistere nel tempo e quindi a prendere provvedimenti più impegnativi so-lo in previsione di un rischio di croniciz-zazione dei sintomi invalidanti dovrebbe essere possibile con luso dello StarT Back Screening ToolCommento del revisore

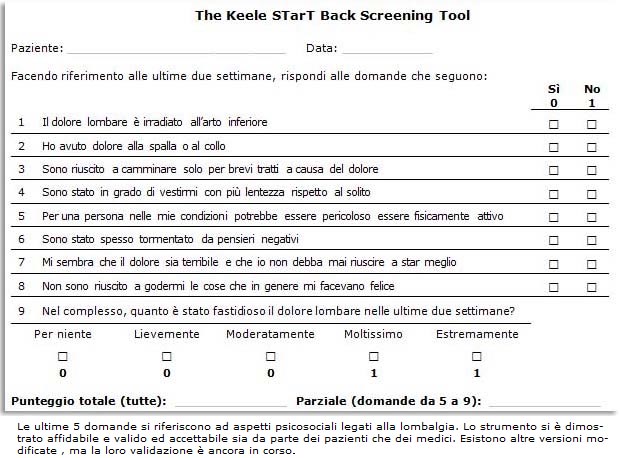

Mi è sembrato opportuno allegare la tra-duzione dello Start Back Screening Tool, il cui utilizzo è libero e permesso a tutti, di facile impiego in medicina generale per valutare i pazienti con dolore lombare ai fini prognostici e prendere le prime deci-sioni terapeutiche. Lo strumento è dispo-nibile in varie lingue ma non in Italiano. Tutte le domande prevedono la risposta in termini di “sì e “no tranne quella sul gra-do di malessere che usa la scala Likert, con risposta positiva per “molto ed “estremo.

© Keele University 01/08/07 - Funded by Arthritis Research UK